作品論3 ~「ヒーロー」としての一護とペコ~

こんばんは。ほあしです。

前回に引き続き、『BLEACH』と『ピンポン』の併読を行ないます。

よろしくお付き合いください。

前回は、

『BLEACH』の主人公としての一護の行動とその物語上の役割が、『ピンポン』の主人公の一角であるペコの在り様をなぞるようなかたちになっている、という点。また、そのように一護を眺めてみることで、『BLEACH』がしばしば「主人公の存在感が無い、空気だ」と言われる理由の少なくとも一部を見出すことができる。

この点についての解説をしないままに記事を終えてしまいましたので、これをそのまま今回の記事のテーマにします。

まずは、 「一護の行動とその物語上の役割が、ペコの在り様をなぞるようなかたちになっている」という言葉の意味を説明する必要がありますね。

これについては、『BLEACH』と『ピンポン』の作中に繰り返し登場する「ヒーロー」という単語の使われ方と、それぞれの物語の構造と主人公の行動という2つの観点からお話しします。

1.両作品に底流する「ヒーロー」像

『ピンポン』における「ヒーロー」

まずは『ピンポン』作中の以下の画像をご覧ください。

(松本大洋『ピンポン』1巻3頁)

いじめられていた幼少のスマイルを、同じく幼少のペコが助けたシーン。このとき、ペコはスマイルにとっての「ヒーロー」になりました。また、「ピンチの時には必ずヒーローが現れる」というフレーズは、『ピンポン』におけるヒーロー像を端的に言い表したものです。換言すれば、「ヒーローとは、ピンチの瞬間にこそ現れるものである」と言うことも出来るでしょう。このフレーズをよく覚えておいてください。

(松本大洋『ピンポン』1巻101頁)

中国からの留学生・孔文革(コン・ウェンガ)に敗北したペコを「ヒーロー」と呼んで励ますスマイル。

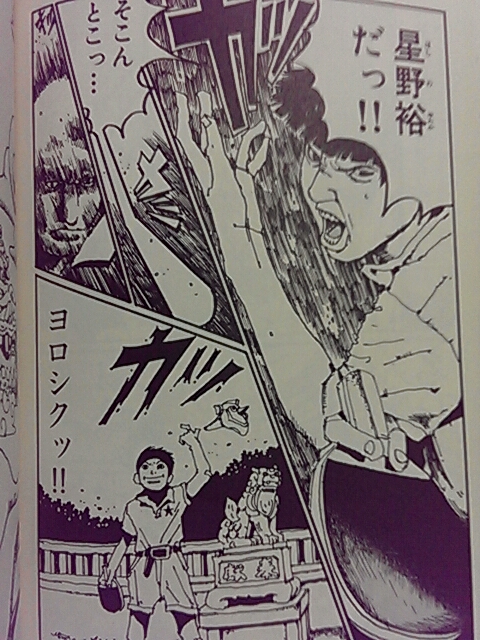

(松本大洋『ピンポン』3巻119,130~131頁)

度重なる敗北で卓球から離れてしまったペコを説得する幼馴染の友人・佐久間。ペコが周囲の卓球少年みんなの「ヒーロー」だったと回顧します。この説得を受けたペコは再起を誓い、「ヒーローになるための試練」として猛特訓を開始します。

(松本大洋『ピンポン』4巻112頁)

かつて敗れた相手であるはずの孔文革に対して、ペコは圧倒的な強さを見せます。それを見たスマイルは、自分の「ヒーロー」がようやく帰ってきたことを確信します。

(松本大洋『ピンポン』5巻17,18頁)

右膝の重い負傷を押してまで試合に出ようとするペコのセリフ。自分はスマイルにとっての「ヒーロー」であり、その復活をずっと待望されていたということに気付きながらもそこから逃げ続けていた、と告白します。「ヒーローとして逃げることはできない」という決意表明です。

(松本大洋『ピンポン』5巻37,38頁)

高校最強の卓球選手・風間竜一に対して、自分こそが「ヒーロー」であると高らかに宣言するペコ。各頁最後のコマに描かれているのは、ロボット(おそらくは「鉄人28号」がモチーフ)の仮面をかぶってヒーローごっこをしていた幼い頃のペコです。

これらは、ペコが周囲から「ヒーロー」と呼ばれていたり、自分で「ヒーロー」であることを宣言していたりするシーンのごく一部です。ペコがこの作品の「ヒーロー」であることが繰り返し強調されているというのがよく分かると思います。

『BLEACH』の作中にも、「ヒーロー」という言葉が幾度か登場します。それらは全て一護に関連づけられているか、あるいは上に挙げたような『ピンポン』の作中におけるヒーロー像と呼応するようなかたちで登場しているのです。

実際に見てみましょう。

『BLEACH』における「ヒーロー」

DC Comics刊行のアメコミ『Superman』に登場するキャラクター、クラーク・ケントの仮装をする一護。スーパーマンがいわゆる「ヒーロー」の代名詞的存在であることについては説明不要でしょう。

「テレビの前の子供たちにとってのヒーロー」を自任するカリスマ霊能力者、ドン・観音寺。ショービジネスとしての見映えを気にして衆目の近くで戦おうとする観音寺に対して一護は、「人々の安全を第一に考えるべきだ」と諭します。観音寺はそんな一護こそが「ヒーローと呼ぶに相応しい」と認めます。一護が「ヒーロー」と呼ばれた最初のシーンです。

虚化を解除した『仮面の軍勢』の一員・愛川羅武のセリフ。仮面を脱ぎ捨てながら「ヒーロー」であることを宣言するこのセリフは、先に紹介したロボットの仮面をかぶってヒーローごっこをしていた幼い頃のペコの姿を反復したものと捉えられないでしょうか。

前回の記事で、『ピンポン』における「ロボット」が、「スマイルが甘さを捨てて闘争心に目覚めた状態」を象徴するものとして描かれているということに触れましたね。そして同時に、『BLEACH』における「虚化」は、そうしたスマイルの覚醒状態を翻案したものとして捉えることが出来る、ということもお話ししました。『BLEACH』における虚化が『ピンポン』における「ロボット」を戯画化したものであり、またペコが「ロボット」の仮面をかぶってヒーローごっこに勤しんでいたことを踏まえれば、このシーンがペコのロボットヒーローごっこに取材したものであると考えるのは不可能ではないでしょう。

空座町に侵攻してきた藍染惣右介の一行によって今まさに殺害されようとしている一護の友人たちを、ドン・観音寺が救出するシーン。「困った時にはヒーローを呼ぶものだ」というセリフは「ピンチの時には必ずヒーローが現れる」というフレーズを、「戦いから逃げるヒーローをヒーローとは呼ばない」というセリフは「ヒーローとして逃げることはできない」というペコの決意表明をそれぞれ翻案したものと捉えられるのではないでしょうか。ドン・観音寺はこのように、その登場の度ごとに、この作品における「ヒーローの在り方」を絶えず読者に提示し続けているわけです。

霊王宮での修業を終えて「見えざる帝国」へ出発する一護が描かれた回。一護がこの漫画の「ヒーロー」である、ということがこれだけでもはっきりと見て取れるでしょう。

霊王宮を出発した一護が「見えざる帝国」に到着する回。再び”HERO”というタイトルが冠されています。出発した回の話数と比較してもらえれば分かるのですが、一護の出発から到着までで26話、実に約半年間分もの話数が経過しています。この期間中、一護は一度も本編に登場せず、また”HERO”というタイトルの回もありませんでした。つまり、”HERO”というタイトルは、一護が登場した回にだけ使われているわけです。「一護=ヒーロー」という図式が想定されているのは決定的と言って良いでしょう。

『BLEACH』の作中で「ヒーロー」という単語が登場したシーンは、2014年10月現在、ここに挙げたもので全てです。勿論、ここで紹介しなかったドン・観音寺のセリフの中にも「ヒーロー」という言葉が幾度か登場してはいますが、ドン・観音寺が「ヒーローの在り方」にはっきりと言及するシーンはここで挙げたものだけです。興味のある方は単行本などでお確かめください。

このように、一護とペコはどちらも、その作品世界における「ヒーロー」である、ということが繰り返し強調されているんですね。

また、前回述べた「ペコが一護のキャラ造型の元型となっている」という点を踏まえれば、『BLEACH』における「ヒーロー」像が『ピンポン』のそれを下敷きにしているという推論もまた容易に成り立つでしょう。実際、『BLEACH』の作中で主にドン・観音寺から提示される「ヒーロー」像は、『ピンポン』における「ヒーロー」像と通底する部分がきわめて大きいように見えないでしょうか。

黒崎一護というキャラクターはここでもまた、星野裕というキャラクターの似姿として捉えることが出来るわけです。

2.物語全体の構造と、主人公の行動

ここまでは、『ピンポン』と『BLEACH』におけるヒーローという単語の扱われ方を端緒として、ペコと一護がそれぞれの作品における「ヒーロー」として描かれているということを確認しました。同時に、『BLEACH』の「ヒーロー」像が『ピンポン』のそれを下敷きにしている、ということをも。

ここからは、『ピンポン』と『BLEACH』の物語全体の構造を、「ヒーロー」としてのペコと一護の行動に沿って概観していきます。つまり、主人公が直接関係しないエピソードをほぼ全て切り捨てて、「ヒーローの動向のみに注視した作品世界」というものを眺めてみるわけです。

そうすることで、一護とペコの「ヒーロー」としての在り様が驚くほど似通っているということが理解できるかと思います。

CASE1:『ピンポン』の物語構造とペコの行動

まずは『ピンポン』の物語の大枠を、ペコの動向のみに注目してまとめます。

ペコは高校一年生の卓球少年です。

ペコは、他校へ偵察に行った際の試合で、中国人留学生の孔文革(コン・ウェンガ)に敗北します。その直後には、スマイルが自分に対してずっと手加減して打っていたことを知ります。またそれから2か月後の高校一年目のインターハイ予選では、格下と軽んじていた友人・佐久間に敗北します。

これらの度重なる敗北によってペコは大きく挫折し、数か月もの間、卓球から遠ざかって自暴自棄の生活を送ります。友人の説得や本人の奮起によって再び卓球の舞台へ戻ることを決意し、ペコは半年以上にわたって死に物狂いのハードワークを重ねます(この練習期間が、先ほど紹介した「ヒーローになるための試練その1」にあたります)。そして翌年のインターハイ予選では、一度負けた相手である孔文革や高校最強の選手・風間竜一に勝利し、長年の友人であるスマイルとともに予選決勝戦を力の限り楽しみます。

大体こんな感じです。ペコの動向を追うものとしては過不足ないだろうと思います。

先ほど確認したように、ペコは周りの友人から繰り返し「ヒーロー」と呼ばれてはいますが、それはあくまでも彼らが幼かった頃の思い出を基盤にした言葉です。作品中の描写だけで言えば、その在り様の大半はとても「ヒーロー」と呼べるような代物ではありません。

なにしろ彼は、作品中で描かれている主要な試合のほとんど全てに敗北しており、そのたびにめそめそと泣いたり、才能に溺れたがゆえの練習不足を棚上げして長らく不貞腐れたりしているのですから。実際、ペコに強烈に憧れているスマイルや佐久間は、ペコの不甲斐ない在り様にずっと苛立ちを覚えています。

ペコが本当に「ヒーロー」として活躍するのは物語の終盤、雌伏の時を経た高校二年目のインターハイのみなのです。

そして、一護もまた、『BLEACH』の作品世界における「ヒーロー」として活躍するのは決まって各エピソードの終盤に入ってからであり、それ以前の段階では何らかの形で「戦線から長期的に離れて力を蓄えるための期間」があるのです(いわゆる「修行パート」ですね)。まるで「ヒーローになるための試練」を乗り越えて「ヒーロー」として覚醒したペコのように。

『BLEACH』については、各エピソードごとに物語の大枠を見ていきましょう。

CASE2:『BLEACH』の物語構造と一護の行動

〈尸魂界篇〉

尸魂界で死刑囚となったルキアを救出するべく、一護は友人たちとともに尸魂界へ乗り込みます。

瀞霊廷に侵入以降、班目一角・阿散井恋次と戦って深手を負いながらも勝利しますが、その後の更木剣八との死闘は、両者共倒れで終わります。倒れた一護を夜一が救出しますが、白哉の霊圧を感じた一護は居ても立ってもいられず白哉を倒しに向かいます。これは結局夜一の暴力的な制止によって阻まれ、一護は再び治療を受けます。

そして、ここからルキア処刑までに残された数日間を「卍解修得のための修業」に費やすことになります。これ以降、一護の出番はルキアの処刑が執行されるまさにその瞬間まで一切ありません。一護が登場しない期間は、護廷十三隊の仲間割れとして勃発した幾つかの戦闘が代わる代わる展開されます。卍解を修得した一護はぎりぎりのタイミングでルキア救出に馳せ参じ、宿敵である朽木白哉と戦い、これに辛くも勝利します。

この後、ルキアの処刑が藍染惣右介の陰謀であったことが明らかとなり、新たな敵の出現とともに尸魂界篇が終結します。

〈破面篇〉

藍染の手に落ちた織姫を救出するべく、一護は友人たちとともに虚圏に向かいます。ドルドーニ、グリムジョー、ノイトラ、ウルキオラ、ヤミー等との連戦を経て、空座町への侵攻を始めた藍染を止めるべく現世に舞い戻ります。このとき現世では護廷十三隊と『仮面の軍勢』の連合勢力が奮戦していたものの劣勢であり、しかも一護が現世に到着した後は藍染本人の圧倒的な戦闘能力によってほぼ壊滅させられ、世界の命運は一護に委ねられます。

この後、一護は父親である一心から、藍染を打倒するために「最後の月牙天衝」を修得するよう命じられます。時間の速度がきわめて緩やかな「断界」の性質を利用して、一護は3ヶ月弱に及ぶ期間(現世の時間では1時間ほど)を「最後の月牙天衝修得のための修業」に費やします。これ以降、一護の出番は、藍染が一護の友人たちを殺害しようとするところへ割って入る瞬間まで一切ありません。「最後の月牙天衝」を修得した一護の力は藍染を圧倒しますが、最終的には浦原の鬼道で封印することで戦いが終わります。

「最後の月牙天衝」を使用したことで一護は霊的な能力を全て失い、向こう一年半の間は、戦いと無縁の平和な生活を送ることになります。

〈死神代行消失篇〉

霊的な能力を完全に失った一護は、友人たちを自分で護ることが出来ないことへの苛立ちを感じています。そこに現れた完現術者(フルブリンガー)の銀城空吾は、「死神能力を取り戻させてやる」と一護に言います。この話に乗った一護は、完現術を身につけることで徐々に本来の能力を取り戻していきます。

しかしこれは銀城空吾の罠で、銀城の本当の目的は、「一護が新しく得た能力を自分が奪い取ること」でした。同時に銀城の部下である月島の能力によって家族や友人との絆をも奪われ、孤立無援となった一護は失意の涙に沈みますが、護廷十三隊の戦友たちの尽力によって死神能力を完全に取り戻します。この力で一護は敵の黒幕である銀城を圧倒し、これを殺害します。

死神代行消失篇の中には、尸魂界篇や破面篇のような明確な「修行パート」は存在しません。と言うよりも、このエピソード全体が、一護が死神能力を取り戻すための「修業パート」になっているのです。つまり、このエピソード全体が「ヒーローになるための試練」として描かれており、以降の活躍のための前段階として用意されたものと捉えられるのではないでしょうか。

〈千年血戦篇〉

200年前に死神の手でほぼ絶滅させられたはずの種族「滅却師」らしき戦士と接触した一護は、ネルから虚圏の異変を聞き、虚圏へ向かいます。滅却師の軍勢『見えざる帝国』は一護の虚圏出発に乗じて尸魂界へ奇襲をかけ、これを徹底的に蹂躙します。敵の妨害に遭いながらも尸魂界へ救援に向かった一護ですが、敵の首領・ユーハバッハに敗れ、また卍解状態の『天鎖斬月』を破壊されます。

またしても戦うための力を失った一護は霊王宮に招かれ、そこで斬魄刀を始めとした新たな力を手に入れます。これ以降、一護の出番は、霊王宮から尸魂界へ出発するシーンまで一切無く、またその後も尸魂界に到着するシーンまで一切登場しません。

このタイミングで『見えざる帝国』は再び尸魂界への侵攻を開始し、護廷十三隊はこれを迎え撃ちますが、滅却師の力は圧倒的で、死神たちは次々に命を落としていきます。護廷十三隊最大級の戦力である更木剣八の殺害によって戦いの大勢が決しようかというまさにその時、霊王宮から帰還した一護が剣八を救出します。霊王宮で得た力によって一護は滅却師の軍勢を圧倒し、戦況を持ち直させます。

これ以降の一護の活躍は本編でもまだ描かれていないため、千年血戦篇についてはひとまずここまでとします。

いかがだったでしょう。

一護が「ヒーロー」として活躍するタイミングは、各エピソードの終盤、物語を終わらせるための最終決戦の場面に偏って集中しているということが分かるのではないでしょうか。ただし、千年血戦篇は2014年10月現在の時点で未完結である以上、今後どう展開するかわかりませんので断言することは出来ませんが。筆者が論じることが出来るのは、現時点で描かれている部分までです。

勿論、一護は『BLEACH』というマンガの主人公ですから、「最終決戦で活躍する」ということ自体はある種当然ではあります。ここで重要なのは、「一護は決まって最後に活躍する」ということではなく、「修行パート突入から最後の活躍までの期間が極端に長く、またその間は一切活躍しない」という点です。

「一定期間の修行パートを経て主人公が新たな力を獲得し、その力を使って大いに活躍する」というのは少年バトルマンガにおけるいわゆる「王道パターン」ですが、「最後の戦い以外では主人公がほとんど活躍しない」というレヴェルにまで達している『BLEACH』は、むしろかなり特殊な事例と考えてよいだろうと思います。

筆者は、『BLEACH』における「ヒーロー」・黒崎一護がこれほど特殊な振舞いをするに至ったのは、『ピンポン』における「ヒーロー」としてのペコをその基盤にしているからだと考えているわけです。

先に紹介した、『ピンポン』における「ヒーロー」像を端的に表現したフレーズを思い出してください。

「ピンチの時には必ずヒーローが現れる」

一護が「ヒーロー」として現れるのは、仲間が絶体絶命のピンチに陥った時です。誰かが一護に助けを求めたとき、一護は必ずその求めに応えて助けてくれます。ルキアが処刑の間際に涙を流したとき、たつきや水色を始めとした友人たちが藍染に殺されようとしていたとき、尸魂界が『見えざる帝国』の侵攻で壊滅させられたとき、一護はみんなを護ってくれる「ヒーロー」として姿を現すのです。

一護は、いつでもどこでもしゃしゃり出てきて全ての活躍を独り占めする主人公ではなく、物語の最終局面を締めくくるためだけに満を持して登場する、「物語の解決役」なのです。

「一護の行動とその物語上の役割が、ペコの在り様をなぞるようなかたちになっている」という言葉の意味が、これで分かってもらえたでしょうか。

「主人公の存在感が無い、空気だ」という批判

『BLEACH』に対してしばしば為される批判として「主人公の存在感が無い、空気だ」というものがあります。大きな戦いの最中に姿を消し、事態が最終局面に入るまで全く姿を現さない一護のことを揶揄した言葉です。

たしかにここまでで確認した通り、一護は戦いの途中でしばしば姿を消し、また最終決戦になると唐突に再登場しているわけですから、この言葉はそうした状況を(少なくとも”キャラの行動を把握する”というレヴェルにおいては)正確に捉えてはいるわけです。

しかし、こうした評価を下すためには、「主人公は作品の全編にわたって登場し続け、また常に活躍していなければならず、その活躍のありさまや度合いによって作品の価値(≒おもしろさ)を判断する」という、根拠不明の信念が横たわっている必要があるのではないでしょうか。「主人公が登場しないことそのものに不満を持つ」というのはつまりそういうことでしょう。

筆者は、「主人公の活躍」だけがその作品の価値を規定するとは全く思いません。なぜなら、主人公以外のサブキャラクターの活躍を主人公のそれと同じように楽しむことは何の問題もなく可能なはずであり、またそのような作品が実際に数えきれないほど生み出され、大きな支持を得ているからです。言い換えれば、「主人公の活躍だけでは作品の価値は規定されない」というのが、端的に事実だからです。

実際、『BLEACH』のサブキャラクターたちの個性の強さは、この作品におけるかなり突出した長所としてよく語られている事柄です。「主人公が目立たない」ということは、言い換えれば、「サブキャラクターがよく活躍している」ということでもあるわけです。

ですから、『BLEACH』の一護の行動やその描かれ方について「一護が主人公のくせに空気すぎるでしょ、もっと活躍させろよ」というような意見をお持ちの方は、まず「そもそもなぜ主人公が常に活躍している必要があるのか?」という問いに対する回答を提示する必要がある、と筆者は考えます。もしそんなものが提示できるのなら、ですが。

これに対する回答を提示せずに「主人公が空気すぎる、もっと活躍させろ」とだけ主張しても、それは「個人的な好みとしてサブキャラよりも主人公の活躍がもっと見たいです」という話にしかならず、作品へのクリティカルな言及とは到底言えないからです。

ちなみに、『BLEACH』のみならず、マンガにおける「主人公」概念を考えるにあたっては、漫画研究者の泉信行さんによるこちらのエントリが非常に参考になります。先ほど一護のことを「物語の解決役」と表現したのも、こちらのエントリから得た語彙です。是非、今回の記事と併せてお読みください。

「主人公の特徴だけで作品を特徴付けたつもりになれる言葉」の過ちと罠 - ピアノ・ファイア

まとめ

今回の議論をまとめましょう。

『BLEACH』の主人公としての一護の行動とその物語上の役割が、『ピンポン』の主人公の一角であるペコの在り様をなぞるようなかたちになっている、という点。

これについては、「ヒーロー」という単語の扱われ方の検証と、『ピンポン』と『BLEACH』の物語の大枠を主人公の行動に即して観察することで、示すことが出来ただろうと思います。

また、そのように一護を眺めてみることで、『BLEACH』がしばしば「主人公の存在感が無い、空気だ」と言われる理由の少なくとも一部を見出すことができる。

「一護が戦いの最中に長らく姿を消したのち、最終局面に突如現れて事態を収拾するヒーローになる」のは、それがペコの「ヒーロー」としての活躍を反復して描いたものだからです。

また、「ヒーロー」としての一護の描かれ方について上記のような批判を行なう読者がいるのは、彼らが「主人公は常に活躍していなければならない」という根拠不明の信念を持っているからだと考えられます。しかし、まずはこの信念の妥当性が提示されない限り、このような言説はそもそも作品への批評として機能し得ないはずです。

いかがだったでしょうか。

『ピンポン』と『BLEACH』の繋がりについては、今回の記事で一区切りにしようと思っています。次回のテーマは例によって未定ですが・・・。

ここまでお付き合い下さり、誠にありがとうございました。

それでは。